用心做陶 以爱育人

-

□本报记者 贾淘文

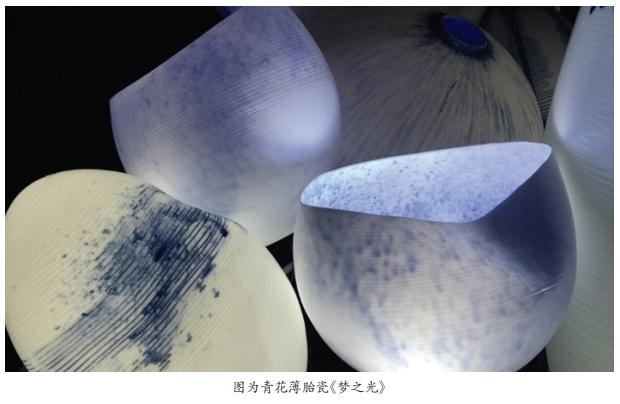

“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”诗人顾城的这句诗恰如其分地表达了李小默在陶艺创作及陶艺教学时的内心感受。李小默在接受记者采访时说:“近几年,我的作品一直在探索光和陶瓷的可能性,而我就像是黑暗里寻找光明的使者,不断地在陶瓷艺术创作与教学中摸索前行。我希望自己能做一个内心温暖、自带阳光,照亮自己、温暖他人的人。”

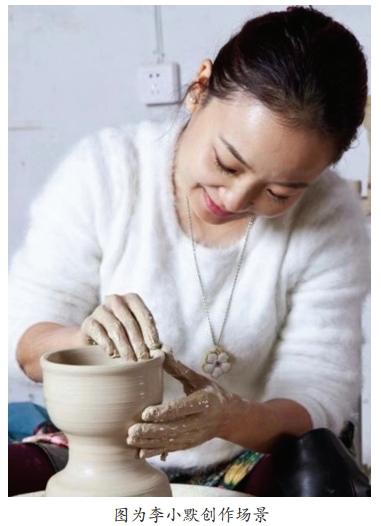

从事十余年陶艺创作及教学工作,使李小默逐渐清晰地意识到“成为一个艺术家和一个艺术教育者并不矛盾”。在她看来,艺术创作与艺术教育应是相辅相成、相互促进的。艺术教育者应具备艺术家和对艺术的领悟能力的思维方式,能运用艺术的语言进行沟通和表达,尤其是在艺术教育过程中,要善于梳理总结经验,以此去反哺艺术创作。

“我在师范生的陶艺教学中,始终尊重学生,着重启发学生的个性思考和独立表达能力,引导学生学会用自己的方式去探索、接近艺术的自由世界。这个过程分为两个阶段,前阶段引导学生专注于当代陶艺创作,后阶段与学生共同进行儿童陶艺教育的实践。”李小默向记者介绍,“在创作之前,我会给学生们看大量国内外当代陶艺家作品,让学生分组辨析并总结出当代陶艺作品的共性,直观了解陶艺作品中反映出的时代风貌、个性表达、时尚语言、设计观念及美学理论等内容。使学生能够清晰认识当代陶艺的广义范围的无边界性与多种表达方式的可能性,然后让学生们观看多种陶艺制作的视频过程,引导学生思考陶瓷与综合材料结合的多样性,并在制作工艺和作品呈现上进行大胆实验和探索。在学生对当代陶艺的概念和制作工艺有了初步的认知后,我首先引导他们在生活中发现创作主题,之后让学生分组讨论并实验,促使他们可以深入思考问题,最后协助他们找到适合自己创作意图的表达方法,以此去解决创作中的问题。”

在教学与创作相互结合的过程中,李小默总会以自己的创作经历为学生们举例。“我的创作就是用自己的方式记录生活中触动我的故事。例如,我2013年的作品《目逆而送》是源于照顾父亲的经历与感悟,当时我看到了我的父亲拍了巩膜的照片,这让我受到很大的震撼,从那一刻起,我迫切需要以眼睛这一题材进行创作,纪录自己从无助绝望到顿悟释怀这一心路历程。而2015年的作品《杯水见眸子》是我与孩子合作的结晶。‘眸子’谐音暗含着‘母子’之意,作品中圆形的眸子与方形彩色无纺布的底衬,阐释出天圆地方的精神内涵,借喻母子坚守心灵的净土,传达母子眼中的一花一叶一世界,一草一木一深情……我认为,这种关注自我的创作方式,更能够直观地启迪学生们的创作思路。”